在清朝乾隆年间,江南小镇上住着一户姓钱的人家。钱家独子钱福,自幼聪慧机敏,却因家境贫寒,未能读完私塾。二十岁那年,他只身前往苏州,靠着一股不服输的劲头,从小贩做起,竟在短短五年内开了一间绸缎庄,成了远近闻名的富商。

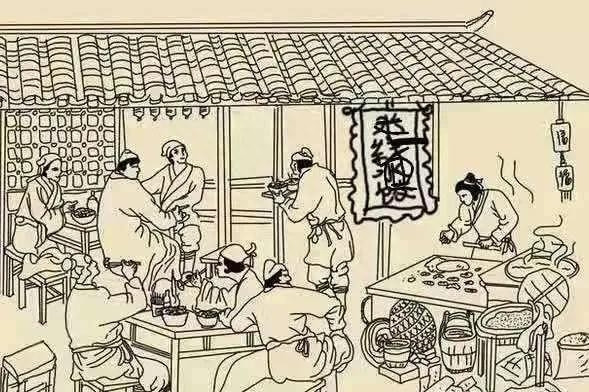

钱福生性仁厚,常记得小时候饥饿的滋味。发迹后,他在自家门前设了一口大锅,每日清晨施粥救济贫民。一碗热腾腾的粥,温暖了无数饥寒交迫的人。乡亲们都说:"钱家积德行善,定能福泽绵长。"

然而,好景不长。第六年开春,钱福的绸缎庄突遭大火,库存尽毁。众人纷纷慨叹:"钱家怎会遭此横祸?"钱福不信邪,变卖首饰重整旗鼓,又开了一间小些的铺子。可奇怪的是,施粥不断,生意却每况愈下,不到一年,又被迫关门。

"莫非是我命中注定富贵难保?"钱福心中疑惑,却仍坚持每日施粥。他搬回老家,开了一间小杂货铺,勉强度日。

一日清晨,钱福如常在门前熬粥。恍惚间,他看见一位白发道士站在粥锅旁,正若有所思地看着他。

"施主心善,为何却连连受挫?"道士突然开口。

钱福苦笑:"道长明鉴,我也不解其中缘由。"

道士摇头道:"非是你的问题,而是你母亲有问题啊!"

钱福闻言大惊:"家母虽年迈,却一向善良,怎会有问题?"

道士不答,只从袖中取出一面铜镜:"今晚子时,持此镜观察你母亲熬粥之状,自会明白。"说罢,飘然而去。

钱福将信将疑,当晚按道士所言,悄悄观察。只见年迈的母亲起床后,先是四下张望,确认无人后,竟从怀中掏出一个小布包,倒出一些粉末撒入第二天要施舍的粥锅中,嘴里还念念有词:"吃我的,穷我的,越吃越穷,越穷越吃…"

钱福顿时如遭雷击,手中铜镜"咣当"一声掉在地上。老母亲被惊动,转身看到儿子,脸色瞬间煞白。

"娘,您这是做什么?"钱福声音颤抖。

老母亲沉默片刻,终于道出实情:"儿啊,你不知道,我是怕你把祖辈积攒的家业都施舍完啊!那些乞丐,吃了你的施舍,还会来要,没完没了!我这是…这是想让他们吃了倒霉,不再来缠你啊!"

钱福听罢,心如刀绞:"娘,您知道我为何要施粥吗?当年我七岁那场大饥荒,若不是村东头王婆婆每日给我一碗稀粥,我早已饿死!我发达后施粥,是为报答那份恩情啊!"

老母亲闻言,泪如雨下,扑通一声跪在地上:"我的儿啊,是娘糊涂了!我只顾着心疼钱财,却忘了做人的本分…"

第二天,钱福将那些被下了"穷药"的粥全部倒掉,重新熬制了一大锅香喷喷的粥。他和母亲一起站在门前,亲手将粥舀给每一位前来的贫民。

奇怪的是,从那日起,钱福的运势竟渐渐好转。半年后,一位远方客商慕名而来,投资与他合伙做生意,不到两年,钱福的家业竟比从前更盛三分。

乡亲们都说:"善有善报,这钱家终究是积了大德的人家啊!"

每当听到这话,钱福就会看看身旁的老母亲,两人相视一笑。他深知,真正的福报,不在于有多少财富,而在于心中的那盏明灯是否照亮了善良的本性。

后来,钱家的施粥传统一直延续了下去,成为那座小镇上一道亮丽的风景。人们常说:"宁可一日无食,不可一日无德。"这话,在钱家得到了最好的印证。